很多人总觉得,胃部不适只有在吃撑、吃坏肚子时才会发生,空腹时的小反应不过是“饿得有点厉害”。于是,当胃在饥饿时传来酸胀、隐痛甚至轻微的恶心,人们往往以为是正常的生理信号,忍一忍、吃口东西就好。然而,事实并非如此——有些不适并不是单纯的“饿”,而是胃黏膜发出的求救信号,如果忽视,可能意味着潜在的胃部疾病正在发展。遗憾的是,多数人在面对这些信号时,只停留在表面现象的理解,习惯用简单的饮食缓解,而没有意识到背后的健康风险,从而错过了最佳的检查与干预时机。

空腹时的三种“异常”信号首先,饥饿时频繁出现的胃部隐痛或灼热感需要警惕。正常的饥饿感只是轻微的空空感,而胃酸反流、黏膜受损会让空腹变成刺激源,出现灼烧或隐痛感,这常与慢性胃炎、胃溃疡甚至幽门螺杆菌感染相关。其次,明显的反酸或口中异味也是警示之一。胃内容物反流至食管,会带来酸水涌上喉咙的感觉,伴随口苦或异味,这不仅提示胃酸分泌过多,还可能反映下食管括约肌功能减弱,长期可导致食管炎等问题。最后,空腹时反复出现的恶心或轻微呕吐感,更应引起重视。胃黏膜炎症、胃排空延迟或胃动力紊乱,都可能在空腹状态下放大这些反应,若伴随体重下降、食欲减退等,应及时就医排查。

空腹不适不只是饿,警惕消化系统的系统信号

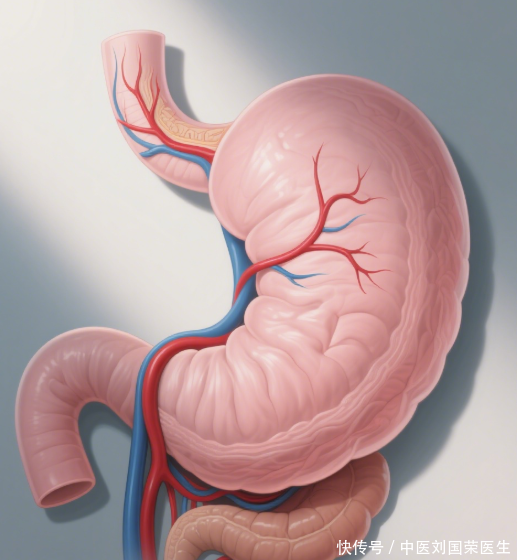

如果只把这些不适视作“肚子饿”的延伸,那就容易陷入误区。实际上,胃在空腹状态下并非完全静止,而是会进行规律性的“清扫运动”,分泌少量胃酸为进食做准备。当胃部结构或功能出现异常,这种本应温和的预备活动会被放大成不适感。

更重要的是,这些信号可能并不局限于胃部本身,还可能反映消化系统其他环节的问题——例如,胰腺功能减退可能在空腹时表现为上腹不适,胆囊疾病也可能在进食间隔期出现隐痛或恶心。这意味着,空腹不适有时是一个“系统问题”的外在表现,而不仅是胃的单独病变。忽略这种全局关联,容易造成治疗方向的偏差。

学会识别信号,守住消化健康

第一,要学会分辨生理性饥饿感与病理性不适。前者规律、可通过进食缓解,且没有持续性痛感;后者往往在进食后仍有不适,或伴随其他异常信号,这种情况不能用“饿过头了”简单解释。第二,要意识到长期忽视会导致病情进阶。胃炎可以发展为溃疡,反复的胃酸反流可能引起食管病变,这些变化一旦累积,治疗难度和风险都会增加。第三,要建立预防和早筛的意识。定期体检、幽门螺杆菌筛查、胃镜检查,不是等到症状严重才去做的应急措施,而是提前发现隐患的有效手段。

胃部的健康往往在不知不觉中被忽视,但它的隐患会通过细微的信号提前透露出来。空腹时反复的疼痛、反酸、干呕,不是简单的“饿”,而是身体在提醒你:胃需要被关注和保护。及早识别这些信号并采取行动,不仅能避免胃病加重,更能守住消化系统的长期健康。忽视它,代价可能比你想象中要高。只有在日常中主动呵护胃,远离高风险生活方式,才能让它稳稳地为你的健康保驾护航。

金鼎配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。